シリーズ決算⑥ 減価償却資産

シリーズ決算の6回目は減価償却資産です。

第1回の「シリーズ決算① 資産・負債の残高」では資産・負債の残高が利益計算に影響することと残高確認についてお伝えしました。

減価償却資産については減価償却費の計算に意識が向きがちで減価償却資産の残高には注目しない方が多いのではないでしょうか?

しかしながら減価償却資産の残高を確認すると違った側面が見えてきます。

1 減価償却資産の取得価額

減価償却資産の計算の基礎となる取得価額は本体価額だけでなく、減価償却資産を取得するために要した費用(いわゆる付随費用)も含まれます。なお、即時償却の10万円未満・一括償却の20万円未満・中小企業者等の30万円未満特例の判定は本体価額ではなく取得価額により行います。

2 減価償却費の計算

減価償却費は実務上は法人税法(個人は所得税法)によって計算します。会計ソフトなどで固定資産の情報を登録すれば自動計算できます。簿記や税理士の試験では手計算しますが、実務では会計ソフトを用いて計算した方が良いでしょう。

なお、耐用年数の判断については専門的な判断が必要なので税理士や青色申告会・商工会などに確認した方が良いでしょう。

3 減価償却資産の残高等の確認

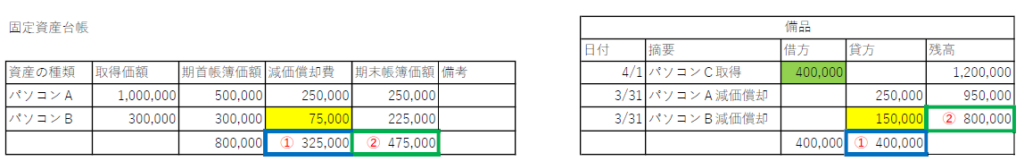

減価償却費の仕訳を入力したら固定資産台帳と減価償却資産の元帳を確認しましょう。

ここでは減価償却累計額を用いない直接法を前提に説明します。

チェックポイントは主に下記2つです。

①固定資産台帳の減価償却費の合計額と減価償却資産の元帳の貸方計上額は一致しているか?

②固定資産台帳の期末帳簿価額と減価償却資産の元帳の決算日の残高は一致しているか?

上の図は固定資産台帳と備品(パソコン)元帳を並べたものです。

①と②が上のチェックポイントに対応していますが、数字が異なっています。

理由は以下のとおりです。

①固定資産台帳で計算したパソコンBの減価償却費の数字を備品元帳に誤って記帳した(黄色部分)

②パソコンCの取得の仕訳は入力したが、固定資産台帳への登録が漏れた(緑部分)

そのためパソコンCの減価償却費が計算されていない

減価償却資産については資料が複数あるので、各資料の整合性に着目するとミスの防止につながります

4 お気軽にご相談を

これまで見てきたように減価償却資産の残高を確認することは決算において非常に重要なことです。

しかしながら、決算作業においては利益計算を強く意識するため多くの決算担当者にはなじみのない作業と思います。

本稿をご覧になって不明点や疑問点がありましたらお気軽にオンライン個別税務相談にてご相談ください。