シリーズ決算⑪ 最終回 確定申告に関する仕訳

シリーズ決算の11回目は確定申告に関する仕訳です。

今回がシリーズ決算の最終回となります。

これまでは決算内容の確認を主眼に説明してきましたが、今回は税務申告に至る決算処理が完了したという前提で、その後の確定申告と仕訳処理との関係について説明します。

1 確定申告と仕訳処理の流れ

決算処理が完了したらいよいよ確定申告の作業となります。

流れは以下のとおりです。

(1)消費税の確定申告書を作成する。

(2)消費税の納税(または還付)に関する仕訳処理をする。

(3)法人税の確定申告書を作成する。

(4)法人税の納税(または還付)に関する仕訳処理をする。

(5)税効果会計に関する仕訳処理をする。

税理士に確定申告書の作成を依頼する場合には(2)・(4)・(5)について税理士から仕訳処理の指示があるはずです。

(1)・(3)は通常は税理士が行う作業ですので説明を省略し、(2)・(4)・(5)について以下説明します。

2 消費税の仕訳処理

(1)消費税が納付となる場合

①税込経理方式を採用している場合

(租税公課)××× (未払消費税)×××

②税抜経理方式を採用している場合

(未払消費税)×××

(仮受消費税)××× (仮払消費税)×××

※仮受消費税>未払消費税+仮払消費税となる場合は差額を営業外費用(雑損失など)として計上し、

仮受消費税<未払消費税+仮払消費税となる場合は差額を営業外収益(雑収入など)として計上します。

(2)消費税が還付となる場合

①税込経理方式を採用している場合

(未収消費税)××× (雑収入)×××

②税抜経理方式を採用している場合

(未収消費税)×××

(仮受消費税)××× (仮払消費税)×××

※仮受消費税>未払消費税+仮払消費税となる場合は差額を営業外費用(雑損失など)として計上し、

仮受消費税<未払消費税+仮払消費税となる場合は差額を営業外収益(雑収入など)として計上します。

高額な資産を購入した場合には上記とは別の処理が必要となる場合があります。

3 法人税等の仕訳処理

(1)法人税等が納付となる場合

①基本

(法人税等)××× (未払法人税等)×××

②予定納税額を仮払法人税などで処理した場合

(法人税等)××× (仮払法人税等)×××

(未払法人税等)×××

③源泉所得税を仮払税金などで処理した場合

(法人税等)××× (仮払税金)×××

(未払法人税等)×××

(2)中間決算等で未払法人税等を計上したけれど確定申告の納税は生じない場合

(未払法人税等)××× (法人税等)×××

(3)法人税等が還付となる場合

①予定納税額を仮払法人税などで処理した場合

(未収法人税等)××× (仮払法人税等)×××

(法人税等)×××

※確定申告の納税は生じない場合には(法人税等)はゼロとなります。

②源泉所得税を仮払税金などで処理した場合

(未収法人税等)××× (仮払税金)×××

(法人税等)×××

上記の仕訳において法人税等は経常利益(または損失)から差し引く費用の科目であり、その他は資産または負債の科目です。

4 税効果会計の仕訳処理

税効果会計を導入している会社は全体数としては少ないかと思います。

会計監査人設置会社や中小企業の会計に関する指針に準拠している会社を除いて税効果会計の導入が義務付けられておらず、また、中小企業の場合は一時差異がほとんど発生しないからです。

ただし、税効果会計を導入すると赤字決算などの場合に赤字が小さくなるので導入するという会社もあるかもしれません。

ここでは繰延税金資産の回収可能性に問題ないことを前提に説明します。

(1)繰延税金資産・繰延税金負債の取り崩し

(法人税等調整額)××× (繰延税金資産)×××

(繰延税金負債)××× (法人税等調整額)×××

(2)繰延税金資産・繰延税金負債の計上

(繰延税金資産)××× (法人税等調整額)×××

(法人税等調整額)××× (繰延税金負債)×××

※1 繰延税金資産と繰延税金負債は下記の算式により求められます。

繰延税金資産=将来減算一時差異×法定実効税率

繰延税金負債=将来加算一時差異×法定実効税率

※2 一時差異は法人税申告書の別表五(一)と別表七(一)の数字を使います。

一時差異と法定実効税率は毎年変わる可能性があるので、(1)と(2)のように処理した方が良いでしょう。

5 終わりに

以上で確定申告に関する仕訳およびシリーズ決算を終わりにします。

今回の冒頭でもお伝えしましたがシリーズ決算では決算内容の確認を主眼に説明してきました。

日常業務や決算業務をマニュアル化しても正しく検証されなければ誤った税金計算や誤った経営情報の提供につながるからです。

私はこれまでいろいろな会社の帳簿を見てきましたが大きい金額の誤りもありました。

私がシリーズ決算を通してお伝えしてきたことは決算作業の精度の向上や、内部管理の見直しにつながることだと思います。

ただし、都合により私が特徴的、かつ、代表的と考える科目だけを取り上げております。

そのため伝えきれていないことが当然ありますし、読者の方には分かりづらい部分もあったかと思います。

ご不明点などあればお気軽に当事務所にご相談ください。

ご相談は予約サイトへ(サービス内容やサービスの流れもご参照ください)

投稿者プロフィール

最新の投稿

シリーズ決算2025年5月7日シリーズ決算⑪ 最終回 確定申告に関する仕訳

シリーズ決算2025年5月7日シリーズ決算⑪ 最終回 確定申告に関する仕訳 シリーズ決算2025年5月2日シリーズ決算⑩ 消費税集計表

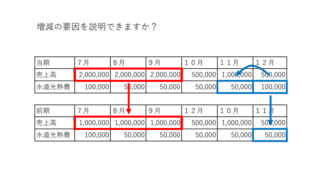

シリーズ決算2025年5月2日シリーズ決算⑩ 消費税集計表 シリーズ決算2025年4月30日シリーズ決算⑨ 前期比と前月比

シリーズ決算2025年4月30日シリーズ決算⑨ 前期比と前月比 シリーズ決算2025年4月28日シリーズ決算⑧ 残高一覧

シリーズ決算2025年4月28日シリーズ決算⑧ 残高一覧